锂电池负极材料七星配资,一场关乎未来的技术革命正在上演!从石墨的稳健到硅的激进,再到无负极的颠覆,这场没有硝烟的战争,核心在于破解“不可能三角”的魔咒。谁能平衡能量密度、成本与稳定性?未来5-10年,这场博弈将重塑千亿级市场,并决定我们的能源命运!

平衡大师的统治

石墨或许不是在任何单项上最强的选手,但它却是在成本与稳定性这两个维度上,找到了一个近乎完美的平衡点。正是这种“不冒进”的智慧,为锂电池从实验室走向千家万户铺平了道路。

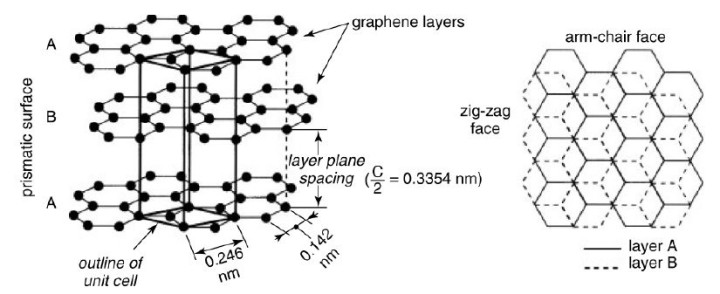

而石墨的结构,就像是为锂离子量身打造的一座秩序井然的“旅馆”。它那六方层状的构造,层与层之间有着0.335纳米的固定间距,为锂离子的嵌入和脱出提供了绝佳的通道。

更关键的是,这个过程被称为插层反应,锂离子住进和搬离时,整个“旅馆”的体积变化微乎其微。

这种结构上的先天优势,赋予了石墨极高的可逆性和循环稳定性,也带来了平稳的充放电平台,能让电池的输出电压稳如泰山。再加上它资源丰富、价格低廉,生产工艺也早已炉火纯青,共同构筑了一道深不见底的成本护城河,让后来者望而却步。

正所谓金无足赤,虽然有点众多,缺点也不少,比如天然石墨的表面缺陷会导致其首次充放电效率较低,快充性能也差强人意。

而人造石墨,则是用石油焦等原料在高温下合成,能耗高,成本自然也水涨船高。

石墨的成功,是商业与工程的伟大胜利。但它的天花板也显而易见:约372mAh/g的理论克容量已经快要触顶,快充性能受限,在零下30度的低温环境中容量损失甚至超过30%。

这些短板,在电动汽车和大规模储能等高要求领域,正逐渐成为难以逾越的瓶颈,也为新的破局者留下了广阔的舞台。

七星配资

七星配资

十倍诱惑的豪赌

如果说石墨是稳健的防守者,那么硅基负极就是一位为了追求极致能量密度而发起单点突围的冲锋者。它的出现,源于我们对更高能量密度的无尽渴望。

它的理论比容量高达4200mAh/g,是石墨的十倍以上!这是一个足以改变游戏规则的巨大诱惑。同时,硅元素在地壳中储量丰富,本身也具备资源和成本优势。但这场豪赌的代价,同样是惊人的。

当锂离子嵌入时,硅会发生超过300%的剧烈体积膨胀。这种堪称“自爆”式的变化,会直接导致材料结构崩溃、粉化脱落。

这些粉末一旦与集流体失去电接触,电池容量就会断崖式下跌,循环寿命变得极短。再加上硅本身的导电性也比较差,这些问题共同构成了它在“稳定性”维度上的致命伤。

因此,硅基负极的整个技术发展史,就是一场想方设法“驯服”这头性能猛兽的艰苦攻坚战。科学家们从三个层面展开了这场战斗。

在微观层面,他们采用纳米化技术,比如将硅制成纳米线,通过缩小尺寸来释放和缓解内部的膨胀应力。

在中观层面,主流方案是制备硅碳复合材料。这就像是给桀骜不驯的硅,穿上了一套兼具柔韧缓冲与导电功能的碳“盔甲”。

在宏观层面,科学家们还通过表面修饰,比如形成一层氧化物保护层,如同为材料涂上一层“保护漆”,隔绝它与电解液发生有害的副反应。

经过大约四代技术的不断迭代,硅基负极如今正站在产业化的前夜。核心的生产装备已可量产,但关键材料仍在小批量验证中。

它的未来,取决于能否在维持高能量密度的同时,将稳定性提升到可被市场接受的水平,并最终把复杂的工艺成本降下来。如果成功,预计到2030年前后,一个千亿级的市场将为之敞开。

跳出规则的革命

如果说硅基负极是在现有框架内挑战极限,那么无负极等更前沿的技术,则试图从根本上改变游戏规则,想要彻底打破那个“不可能三角”。

但更遥远的未来,则可能上演一场彻底的“革命”。无负极电池就是这场革命的先锋。它的理念极具颠覆性,可以理解为对“负极”这个物理存在的“断舍离”。

为了解决这些根本性的科学难题,研究人员正在探索集流体改性、电解液优化、人工SEI膜等多种路径。其中,3D多孔集流体被认为是一个很有希望的方案,它能充当一个骨架,既能缓解膨胀,又能抑制枝晶生长。只是,这种特殊结构的大规模量产,本身还是一个待解的难题。

结语

从石墨的均衡之道,到硅的激进冲锋,再到无负极的范式颠覆,共同谱写了这场技术博弈的精彩篇章。产业化的窗口期极其短暂,技术领先者可能只有一到两年的优势。

未来的竞争,是多孔结构、复合材料、界面工程等技术的综合比拼,也是连续化工艺、生物质原料、干法工艺和回收体系的成本较量。

未来5到10年,负极材料领域必将迎来一场大洗牌。最终的胜利,不属于某一项单一指标的冠军,而是属于那个能在结构、性能和成本的极限博弈中,最高效地调和三者矛盾,并不断进化的胜利者。

七星配资

七星配资

兴盛网站官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。